Aktuelles

Naturschutzprojekte in der Emmericher Ward: Exkursion mit Peter Driessen

- Details

Die NABU-Naturschutzstation Niederrhein veranstaltet eine öffentliche Exkursion mit dem Landratskandidaten Peter Driessen. Am Sonntag, 28. Juni geht es von 10 bis 12:30 Uhr in die Emmericher Ward. Dort führt Klaus Markgraf-Maué die Gruppe zu den von der EU geförderten LIFE-Projekten der Naturschutzstation und erläutert Wissenswertes zur Rhein-Nebenrinne, zum Auenwald und dem Wasserhaushalt der Aue. Experte Markgraf-Maué ist seit 24 Jahren in der Naturschutzstation beschäftigt und wird ab Juli stellvertretender Vorsitzender der Station.

Teilnehmende haben die Möglichkeit, mehr über die Haltung von Peter Driessen zum Naturschutz zu erfahren. Die NABU-Naturschutzstation plant ähnliche Aktionen mit den weiteren Landratskandidaten. Sie bahnt daher Gespräche mit Silke Gorißen und Guido Winkmann an und möchte allen die Anforderungen an die Naturschutzarbeit nahebringen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Der Treffpunkt am 28. Juni wird bei der erforderlichen Anmeldung genannt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Teilnehmerzahl auf zwanzig Personen begrenzt und die erforderlichen Auflagen – etwa bezüglich Hygiene, Abstand, Mundschutz, Datenerfassung – sind zu erfüllen. Zudem empfiehlt es sich, festes Schuhwerk und an das Wetter angepasste Kleidung zu wählen.

Weitere Informationen und Anmeldung: NABU-Naturschutzstation Niederrhein, Telefon: 02821-713988-0 oder www.nabu-naturschutzstation.de/de/veranstaltungen

Molche, Kröten, Frösche – Amphibienerfassung rund um Kleve

- Details

Die Naturschutzgebiete rund um die NABU-Naturschutzstation Niederrhein beheimaten verschiedenste Amphibienarten. Dieses Jahr sind Biologin Ortrun Heine und Praktikantin Corinna Bartel wieder unterwegs, um das Vorkommen der Molche und Frösche zu untersuchen. Bei der Entdeckung eines europaweit streng geschützten Kammmolches ist die Freude besonders groß.

In regelmäßigen Abständen findet die Amphibienkartierung der NABU-Naturschutzstation Niederrhein statt. Das bedeutet, die Biologinnen der Station rücken schwer bepackt mit Rucksäcken aus – gefüllt unter anderem mit Molchreusen, Kescher und Wathosen. Ziel ist es, das Vorkommen der Amphibien in den umliegenden Naturschutzgebieten zu dokumentieren, um es mit alten Daten zu vergleichen. Die Informationen werden gebraucht, um Aussagen zur Entwicklung der Gebiete zu machen und Maßnahmen abzuleiten. Zu den Gebieten der Station, die für die Amphibienkartierung relevant sind, gehören das Kranenburger Bruch, die Rindernschen Kolke, die Emmericher Ward und die Moiedtjes-Teiche.

Den Gebieten gilt in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit, da die Biologinnen hofften, Kammmolchfunde der letzten Kartierungen zu bestätigen. Der Kammmolch ist nicht nur wegen seiner Größe oder seiner Seltenheit besonders. Er ist zudem europaweit nach Flora-Fauna-Habitat-Richtlinien geschützt. Das bedeutet, dass er nicht verletzt oder getötet werden darf und sein Lebensraum geschützt werden muss. Seine Gefährdung in Europa, aber auch hier am Niederrhein geht vor allem von der Zerstörung der Kleingewässer aus, in denen er zu Hause ist. Diese werden unter anderem zunehmend durch Pestizide verschmutzt oder für Landschaftsnutzung zugeschoben. Diese Kleingewässer trocknen außerdem wegen des Klimawandels mit seinen höheren Temperaturen und geringeren Niederschlägen stärker aus. Auch Verluste durch den Straßenverkehr spielen eine Rolle. „Als wir Anfang April dann tatsächlich den ersten Kammmolch in der Emmericher Ward nachgewiesen haben, war das ein besonders schöner Moment“, sagt Ortrun Heine.

Neben den Kammmolchen kann man in den Naturschutzgebiete rund um Kleve auch auf Teichmolche, Erdkröten und Gras- oder Wasserfrösche treffen. Außerdem begegnet man natürlich nicht nur adulten, also erwachsenen Amphibien, sondern auch Laich und Kaulquappen beziehungsweise Molchlarven. Um all das zu unterscheiden, brauchen auch erfahrene Biologinnen einen Bestimmungsschlüssel.

Bei der Untersuchung, für die die NABU-Naturschutzstation Niederrhein stets eine Ausnahmegenehmigung beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz beantragen muss, steht das Wohlergehen der Tiere natürlich im Vordergrund. Deshalb werden Arbeitsgeräte, Kleidung und Hände vor und nach der Arbeit in den Gebieten gründlich desinfiziert. Dabei geht es vor allem darum, die Amphibien vor dem Chytridpilz zu schützen. Der verursacht die sogenannte „Salamanderpest“. Dieser Pilz wurde vermutlich aus Asien eingeschleppt und befällt die Haut der Amphibien, was zu ihrem Tod führt. „Das Desinfizieren ist zwar ein riesiger Arbeitsaufwand, aber natürlich extrem wichtig für den Schutz der Tiere“, sagt Ortrun Heine. Nach den Untersuchungen vor Ort werden die gefangenen Molche und Frösche selbstverständlich wieder freigelassen.

Wenn Ortrun Heine von ihrer Arbeit spricht, bleibt einem nichts anderes übrig, als sich von der Begeisterung für die Natur anstecken zu lassen. Wie allen Biologinnen und Biologen gefalle ihr am Kartieren besonders, so viel Zeit draußen verbringen zu dürfen. „Plötzlich springt ein Hase auf, Rehe brechen durch das Gestrüpp, ein Großer Brachvogel ist zu hören oder ein Eisvogel zu beobachten. Das ist alles so schön. Also, wem da nicht das Herz aufgeht…“

Praktikantin Corinna Bartel bei der Amphibienkartierung (Foto: Ortrun Heine)

Brutflöße für Trauerseeschwalben ausgebracht

- Details

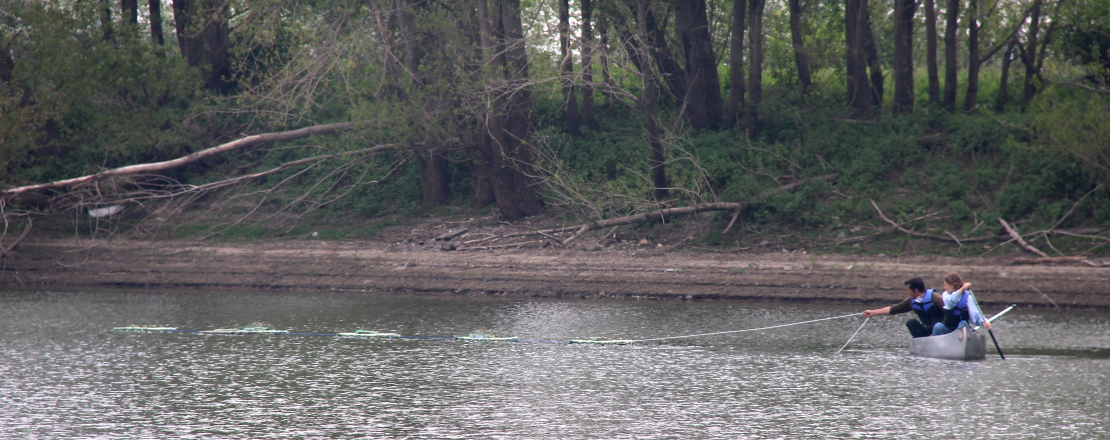

Ein Ziel des Projektes ist es, die Wiederansiedlung von Trauerseeschwalben (Chlidonias niger) zu fördern. Sie hat früher auf und an den damals noch reichlich vorhandenen Nebengewässern in der Niederrheinaue gebrütet. Dazu nutzte sie meist kleine bewachsene Inseln. Diese kommen heutzutage jedoch praktisch nicht mehr natürlich vor, daher hat sich auch der Bestand der Trauerseeschwalben verkleinert. Seit einigen Jahren nimmt ihre Anzahl aufgrund verstärkter Schutzbemühungen wieder zu. Die Renaturierungsmaßnahmen einiger Naturschutzprojekte, wie zum Beispiel unser Projekt, werten ihren Lebensraum wieder auf und schaffen Brutmöglichkeiten. Dazu haben wir in dieser Woche 20 künstliche Brutflöße auf einem alten Abgrabungsgewässer in der Emmericher Ward ausgebracht. Solche Brutflöße werden auch an anderen Stellen am Niederrhein erfolgreich verwendet.

Wir hoffen, dass einige Trauerseeschwalben unsere Flöße entdecken und sich darauf niederlassen.

Die Brutflöße werden mit Wasserminze "bepflanzt".

Das Ausbringen erfolgte mit einem Boot.

Bereit für die Trauerseeschwalben...

Länger anhaltendes Hochwasser in der Emmericher Ward

- Details

Seit etwa sechs Wochen steht aufgrund des höheren Rheinwasserstands Wasser in der Emmericher Ward. Die tiefer liegenden Bereiche sind somit überflutet und der ursprüngliche Feuchtgebietscharakter der Emmericher Ward wird sehr deutlich. Mit einer Drohne konnten wir jetzt einige anschauliche Luftbilder aufnehmen (der Drohnenflug wurde von der zuständigen Behörde genehmigt).

Starke Grundwasserschwankungen im Projektgebiet

- Details

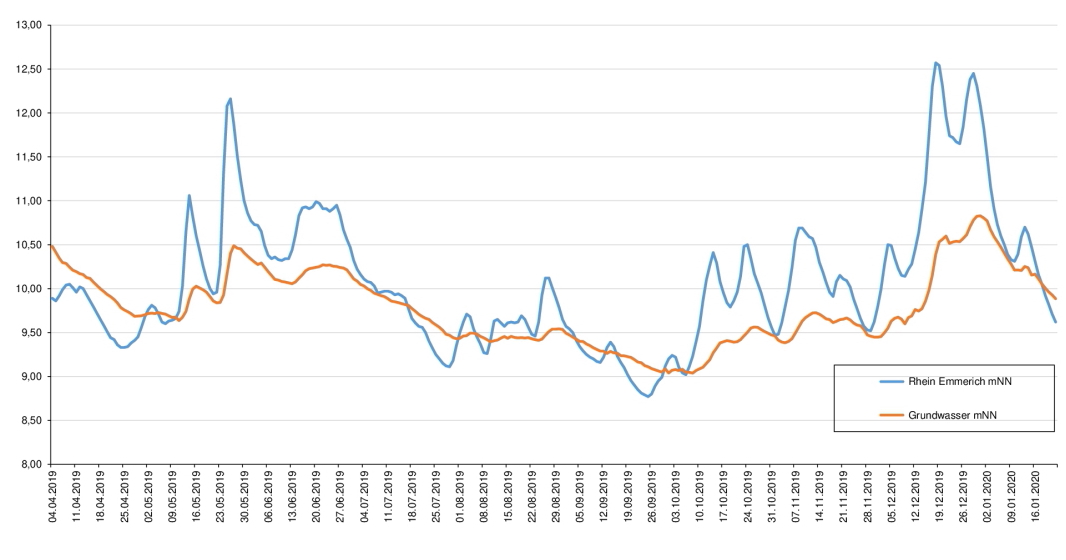

Die Ergebnisse unserer Grundwassermessungen zeigen deutlich, dass der Grundwasserspiegel in der Emmericher Ward sehr stark schwankt. Vom Beginn der Messungen im April bis in den Oktober sank er um etwa 1,50 Meter. Danach stieg er bis Anfang Januar um etwa 1,80 Meter an. Zu diesem Zeitpunkt führte der Rhein ebenfalls deutlich mehr Wasser als im Sommer. Es wird deutlich, dass der Wasserstand des Rheins auch das rheinnahe Grundwasser beeinflusst. Sobald der Rhein steigt oder sinkt, steigt/sinkt - mit etwas Verzögerung - auch das Grundwasser. In der Abbildung der Grundwasserstand einer Messstelle und zum Vergleich der Wasserstand des Rheins am strowäufwärtigen Pegel Emmerich (Der Rheinwasserstand am Projektgebiet ist etwas niedriger!).

Projektfaltblatt steht zum Download bereit

- Details

Das Projektfaltblatt mit Informationen zum Projekt steht jetzt zum Download bereit. Gedruckte Exemplare sind bei uns auf Anfrage erhältlich.

Hier geht es zum Downloadbereich.